1 協会運営規約

第1条(名称)

この団体の名称は、無落雪屋根普及協会 という。

第2条(目的)

住宅等の建築において、雪国ならではのハンデキャップを克服する目的の無落雪建築工法を更に普及するとともに、落雪が原因の隣地トラブルを回避するための啓蒙活動を通じて、安全平穏で豊かに生活できることを援助する社会貢献を目的とする。

第3条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。

① 無落雪屋根の有効性についての、普及啓蒙活動を行う。

② 隣地との雪トラブル相談窓口を開設し、適切なアドバイスを行う。

③ 建築におけるコストダウンをはかるために、スノーダクト等の改良研究を行う。

④ 行政に対しての雪対策補助、助成の充実を要請・陳情する。

⑤ 講師を招いての施工技術研修と会員相互の交流親睦を行う。

第4条(会員) この協会の趣旨に賛同し、次の会費を納めた法人または個人を会員とする。

一部抜粋

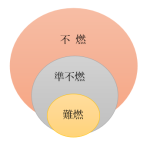

2 屋根に求められる防耐火性能

建築基準法第22条と第63条では屋根に求められる性能は、「不燃材で葺く」という規定になっています。これら条文は複雑な構造になっており、10㎡以内の物置、納屋などは適用除外になっており、法84条の2に該当する開放性を有する自動車車庫なども一定条件のもとに適用除外になっています。

また、法第63条では防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は,火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、国交大臣の認定を受けたものにしなければならないとも規定しています。山形県内で、防火地域または準防火地域に指定されている地域は、山形市・上山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市に定められていますが、最近では蔵王みはらしの丘地区も準防火地域に追加指定されました。

ところで、北海道や東北などで使われている現状のスノーダクトは、これらの規定をクリアしているのでしょうか?現在流通しているスノーダクトは、FRP製のもので、難燃材料で製作した難燃性のものですから、建築士仲間からもその仕様が疑問視されています。

|

類似する塩ビ製の雨樋はどうなのかというと、これは屋根材ではなく屋根の付属品(付帯物)で屋根材ではないとの逃げ道を申し出ているようですが、屋根の真ん中に配置した難燃性のスノーダクトは、火の粉による火災の発生を防止する建築部材には当たらないという解釈が正当なのかもしれません。 |

|

あるいは、フラッシュオーバーやバックドラフト現象の引き金になるとの指摘を受けることにも成りかねません。 そこで、当協会では普及しつつある無落雪屋根のさらなる普及拡大を図るために、最新技術を用いた「不燃フェノールFRP」制によるスノーダクトの研究開発に取り組んでまいります。 併せて、施工コストのダウンをはかる方策として、ノックダウン方式が可能な連結自在方式の新型スノーダクトの研究開発も行ってまいります。 |

先進地の北海道札幌市では、建築確認申請の約8割が無落雪屋根によるものだそうで、山形県置賜地方の中堅業者では受注の5~6割が無落雪建築によるとの協会会員の報告もある中で、今後もより多くの方に無落雪住宅の良さを理解していただき、雪による隣地トラブルを防ぎ安全な生活ができるよう目指してまいります。

※建築計画上の指定地によりますが、省令準耐火構造の建築物は屋根について防火構造でなければ、認定ならない場合もあるようですから注意が必要です。